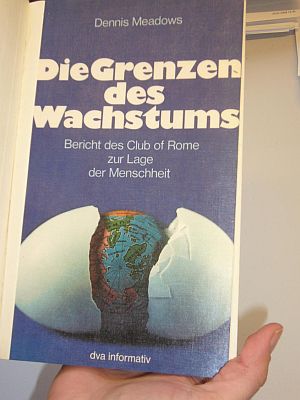

Grenzen des Wachstums - Seite 3 und Literatur

Folgen und Wirkung des Berichts - langfristige Prozesse und kurzfristige Lösungen

Auch wenn die Politik nicht alle Prognosen des MIT teilte, so konnte man nach 1972 die Notwendigkeit eines forcierten Umweltschutzes nicht mehr leugnen. Die Einsichten des Berichts hatten langfristige Wirkung auf die konkrete Umweltpolitik des Innenministeriums. Hartkopf versuchte, das Bild vom "Raumschiff Erde" zunehmend zum Ausgangspunkt einer "realistischen Umweltpolitik" zu machen. Wichtigstes Ergebnis war die Verbreitung der Erkenntnis, dass Umweltfragen als eminent politische Fragen zu begreifen waren. Langfristige Auswirkungen hatte der Bericht aber auch auf Literatur und bildende Künste (Bsp. Klaus Staeck). Parallel zum Beginn einer künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema begannen viele BürgerInnen, "die bedrohte Lebensqualität zu diskutieren und staatliche Umweltschutzbemühungen in Frage zu stellen." (Hünemörder 2004: S.227).

Ölkrise und Rezession - zurück zu kurzfristigen Lösungen?

Die Energiekrise verdrängte 1973 innerhalb weniger Tage den Umweltschutz aus den Schlagzeilen. Auch wenn die Energieversorgung nie wirklich gefährdet war, veränderte sich durch die neuen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die politische Agenda, das Vertrauen in technokratische Planungsprozesse sank, seien es wirtschaftliche, umweltpolitische oder "futurologische" Konzepte. Die Bundesbürger erfuhren plötzlich am eigenen Leib, wie abhängig sie vom Erdöl waren. Die folgende wirtschaftliche Konjunkturschwäche verschob die politischen Prioritäten. Zunächst verlagerte sich das umweltpolitische Hauptaugenmerk auf die "Energie- und Ressourcenfrage", was zwar zu individuellen punktuellen Sparmaßnahmen führte, nicht aber zu dauerhafter Verhaltensänderung. Die ungünstige ökonomische Lage hatte zur Folge, dass eher das persönliche ökonomische Risiko ins Bewusstsein rückte als die globale Umweltgefährdung, eine Argumentationslinie, die sich auch die Wirtschaft zunutze machte, um gegen staatliche Umweltmaßnahmen als "Job-Killer" vorzugehen. Helmut Schmidt räumte in seiner Politik des Krisenmanagements konjunktur- und wirtschaftspolitischen Fragen einen höheren Stellenwert ein als langfristigen umweltpolitischen.

Aus dem MIT-Bericht ging nun wegen seiner zeitlichen Nähe zur Energiekrise vor allem die Warnung vor dem Versiegen der Rohstoffquellen ins kollektive Gedächtnis ein, obwohl dieses Thema nur einen Teil ausgemacht hatte, da auf anderen Gebieten eine solche massenhafte Wahrnehmung der Grenzen ausblieb. Die Ölpreiskrise verdrängte das Umweltthema zwar kurzfristig aus den Medien und veränderte seine "Architektur" in Richtung von Energiefragen. Das Erleben der Grenzen eigener Energieressourcen ließ einige Aussagen des Berichts aber auch besonders eindrücklich in Erinnerung bleiben. Spätestens in den Achtzigern wurde klar, dass viele Ziele der Umweltbewegung mittelfristig als allgemeine gesellschaftliche Ziele anerkannt und integriert worden waren.